|

|

この映像では、幼少期から現在までの「自分の英語読書履歴」を振り返ってみましょう。自分の英語読書体験について考え、強みと弱みを見つけることができます。この教材は、ロブ・ナイジェルが担当する「英語I」の授業科目で使用されました。

教材に含まれるイラスト等の出典:CANVA

|

開講年:2023 |

テーマ: |

タグ:Communication,english,General Education Courses,Graduate School of International Media,Reading history |

|

|

本映像教材では、β線およびγ(X)線の検出に使用されるGM式サーベイメータに関する基礎知識、使用方法、ならびに諸注意について学ぶことができます。

1.使用用途等について

2.検出器の特徴

3.GM菅の取扱い方法および注意事項

4.GM菅による放射線の検出原理

5.GM式サーベイの基本的な使い方

6.測定器の実際の使い方

7.汚染検査の実施方法

|

開講年:2023 |

テーマ: |

タグ: |

|

|

研究炉炉物理実習

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2023 |

テーマ: |

タグ:Graduate School of Engineering,japanese,原子力人材育成 |

|

|

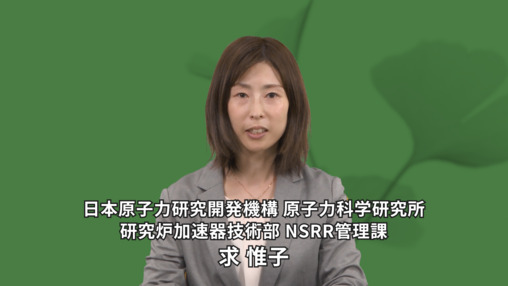

本教材は、2022年度に実施された「英語I」(6講義目)で使用されたオンデマンド教材(日本語字幕付き)です。

教材のレジュメは下記の通りです。英語学習に役立つ情報がまとめられていますので、ぜひご活用ください。

【レジュメ】

1.電子辞書の話

a. ウェブ上で無料公開されている学習者向け辞書

b. MacoSに内蔵されている辞書、辞書.app

c. iPadOS、ioSに内蔵されている辞書

d. 有料の辞書

e. ウェブブラウザの拡張機能としてインストールできる無料の辞書

f. Kindleで使える辞書

2.NHKラジオの語学放送

a. NHKラジオ第2

b. リアルタイムで聴けなくても、聴き逃しで1週間聴ける

3.英語の専門家になる人に

a. OED (Oxford English Dictionary)

北大のみなさんは

https://www.lib.hokudai.ac.jp/e-books/

からOxford English Dictionaryを引くことができます。

ただし、学内ネットワークからのみ。学外からは

リモートアクセスサービスでログインしてから。

世界初の大型辞書は、殺人犯のお陰で完成した【オックスフォード英語大辞典1】#50

https://www.youtube.com/watch?v=e11Q7m-45Cc

妄想で人を撃ち、自分のアレを切り落とした狂人の皮肉【オックスフォード英語大辞典2】#51

https://www.youtube.com/watch?v=O9dMmofn7JU

『博士と狂人』というタイトルでこの物語が映画化されている。

https://hakase-kyojin.jp

|

開講年:2023 |

テーマ: |

タグ:english,japanese,全学教育科目,国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院 |

|

|

環境放射能学特論

環境放射能動態 基礎編

1. 環境中の放射能(長尾 誠也・金沢大学 環日本海域環境研究センター)

2. 土壌・地下環境の放射性核種の動態(長尾 誠也・金沢大学 環日本海域環境研究センター)★準備中

3. 大気環境(赤田 尚史・弘前大学 被ばく医療総合研究所)

4. 海洋環境(乙坂 重嘉・東京大学 大気海洋研究所 海洋化学部門)★準備中

環境放射能動態 福島原発事故関係

5. 福島原発事故関係(赤田 尚史・弘前大学 被ばく医療総合研究所)

6. 福島第一原子力発電所事故の陸域環境への影響について(長尾 誠也・金沢大学 環日本海域環境研究センター)★準備中

7. 海洋環境(乙坂 重嘉・東京大学 大気海洋研究所 海洋化学部門)★準備中

8. 生物影響(三浦 富智・弘前大学 被ばく医療総合研究所)

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2023 |

テーマ: |

タグ:japanese,原子力人材育成,工学院/工学研究院 |

|

|

北海道大学大学院教育推進機構オープンエデュケーションセンター(OEC)では、サイバー、フィジカル空間の境目を感じさせないトータルな学習環境として「デジタル・シームレス学習環境」を実現することを目指し、学内ネットワーク環境の整備、ハイブリッド型授業の実施・評価手法の開発と普及、地域におけるオープンな教育プラットフォームの開発を推進してきました。

2023年3月にはバーチャル空間「oVice」を用いて、フォーラム「デジタル・シームレス学習大全」を開催いたしました。バーチャル空間を用いたイベント開催は初の試みであり、いくつか課題はあったものの、事例紹介からポスター展示、シンポジウムまでほぼスムーズに運営することができました。

>> フォーラム開催報告

本セミナーでは一度も、あるいは数回しかoViceに触れたことのない方々に向けて、今回のフォーラムでの準備作業を例に、oViceで可能な機能をご紹介します。またバーチャル空間でのイベントを開催することで得たノウハウ(oViceとの契約、会場デザイン、サポート体制、少人数で可能な開催方法など)から、バーチャル空間でイベントを運営する際に考慮すべきポイントについてもご紹介します。

>> スライド資料

【開催概要】

開催日時:2023年4月25日(火)16:30~17:30

登壇者:OEC助教 藤岡千也

会場:オンライン・バーチャル空間(oVice)

主催:北海道大学大学院教育推進機構オープンエデュケーションセンター

共催:北海道大学大学院教育推進機構高等教育研修センター

|

開講年:2023 |

テーマ: |

タグ:japanese,北海道大学オープンエデュケーションセンター |

|

|

高速炉システム設計に関する講習会

日時:2022年2月18日 オンライン開催

開催:日本原子力学会 新型炉部会

>> 講習会の詳細

>> 日本原子力学会 新型炉部会ホームページ

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2023 |

テーマ: |

タグ: |

|

|

This educational material is funded by a grant-in-aid for the research project under the auspices of the Office of President,Hokkaido University.

In this lecture,we consider ethical issues in research,or research ethics. It is available to everyone for research ethics education.

As an example of how to use this material,you can watch [Research Ethics] in preparation or at the beginning of class,and then conduct a flipped class in which students discuss [Imaginary Cases] in groups.

[Problem Solving Learning in Research Ethics] explains the concept behind examining the cases. It is intended to be viewed in preparation or by the discussion facilitator to prepare for the class.

[Research Ethics]

Outline

1. Introduction

2. What is Research?

3. Ethics of Research,Ethics in Research

4. Research Ethics

5. Research Misconduct

6. Three Attitudes towards Research Ethics

7. Tests for Judgement of an Act

8. Imaginary Case

9. Conclusion

>> Lecture Materials

[Research Ethics : Imaginary Cases]

Case 1: ‘Research Methods’

Case 2: ‘An ‘Old-Fashioned’ Mentor’

Case 3: ‘Career and Funding’

Case 4: ‘Good Mentee,Bad Mentor?’

Case 5: ‘Media-savvy Intellectual?’

Case 6: ‘Troublesome Boss’

>> Lecture Materials

[Problem Solving Learning in Research Ethics]

Outline

1. Introduction

2-1. What are the Ethics Tests?

2-2. How to Use the Ethics Tests 1: Steps 1 and 2

2-3. How to Use the Ethics Tests 2: Steps 3-6 on No Paper Problem

2-4. How to Use the Ethics Tests 2: Steps 3-6 on No Money Problem

3. Conclusion

4. Summary

>> Lecture Materials

|

開講年:2023 |

テーマ: |

タグ:english,Ethics,Faculty of Letters,Literature/Thought/Language,Research Ethics,倫理学,研究倫理 |

|

|

本教材は、平成26年度北海道大学総長室事業推進経費 プロジェクト研究「研究者の専門職倫理としての研究倫理の教育コンテンツ開発と、ICTを活用した発信型オープン教材(日本語版・英語版)作成」において開発されました。研究倫理教育のために誰もが利用できます。

本教材の使用例として、【学問・研究の倫理】を予習や授業冒頭に視聴し、【仮想事例集】を題材にグループでディスカッションする反転授業を行うことができます。

【問題解決指向型研究倫理】では、事例を検討する際の考え方について説明しています。予習での視聴や、ディスカッションのファシリテーターが視聴して授業に備えることを想定しています。

【学問・研究の倫理】

イントロダクション

研究の「正しさ」、 研究における「正しさ」

「研究倫理」と「研究不正」1

「研究倫理」と「研究不正」2

研究倫理のモデル

研究倫理における倫理テスト

仮想事例「ブラック研究室?」

まとめ

>> 講義資料

【仮想事例集】

事例 1.「研究の方法」

事例 2.「「古いスタイル」のボス」

事例 3.「キャリアと研究費」

事例 4.「よい学生、悪い指導教員?」

事例 5.「メディア露出」

事例 6.「困った上司」

>> 講義資料

【問題解決指向型研究倫理】

学習目標

1. はじめに

2-1. 「倫理テスト」の種類と運用

2-2. 「倫理テスト」の運用(1)

2-3. 「倫理テスト」の運用(2)

3. まとめ

>> 講義資料

|

開講年:2023 |

テーマ: |

タグ:倫理学,文学/思想/言語,文学部,研究倫理 |

|

|

2022年 8月2日(火)に実施された、「2022年度 第3回 英語科教員対象 英語教育セミナー」より、北海道大学 奥聡先生の講演「ワラヤガナドゥ 英語音の特徴:本当はどうなっているの?」を一般公開いたします。講演は、英語科教員に向けて英語で実施されました。

■ プログラムと配布資料

ワラヤガナドゥ ~Why don’t English speakers say what they are supposed to say? ~ 英語音の特徴:本当はどうなっているの?

北海道大学教授 奥 聡 氏(理論言語学)

>> 配布資料(handout)

■ 開催情報

第3回 英語科教員対象 英語教育セミナー

開催日時:2022年8月2日(火)

開催会場:専修学校クラーク高等学院 札幌大通校

対象者:英語科教員、小・中・高等学校教員、教育関係者等

※ 英語4技能や今後の英語教育に興味・関心のある方はどなたでも参加可

|

開講年:2023 |

テーマ: |

タグ: |

|

|

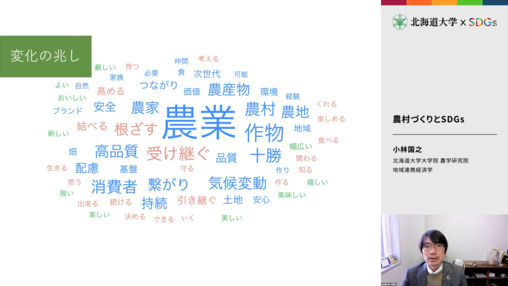

2022年2月に開催された「SDGs×北海道セミナー2022」(主催:北海道/共催:北海道大学)の基調講演、

「農村づくりとSDGs」と題した農学研究院准教授 小林国之先生による講演です。

開催報告

「SDGs×北海道セミナー2022」概要

〇日時:2022年2月17日(木)13:30~15:30

〇会場:オンライン(Zoomを使用した配信)

〇主催:北海道、共催:北海道大学

協力:北海道大学

高等教育推進機構オープンエデュケーションセンター、URAステーション

〇プログラム

(1)開会

濱坂 真一 北海道総合政策部長

横田 篤 北海道大学理事・副学長(国際、SDGs担当)

(2)基調講演

「農村づくりとSDGs」講師:小林 国之氏(北海道大学大学院農学研究院 准教授)

(3)SDGsに関する取組紹介

「北海道大学におけるSDGsの取組紹介」(北海道大学SDGs事業推進本部)

「オーガニックフラワーの調査・研究」(北海道旭川農業高等学校)ほか

(4)北海道内のSDGsの進捗状況について(北海道総合政策部計画局計画推進課)

|

開講年:2023 |

テーマ: |

タグ:農学,農学部 |

|

|

STEAM教育手法を活用した原子力人材育成「原子力防災視点からの放射線教育」

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ: |

|

|

核融合工学概論

1. 核融合工学概論 その1 ー核融合の原理とその歴史ー(西谷 健夫・名古屋大学 大学院工学研究科) CC BY-NC

2. 核融合工学概論 その2 ープラズマ閉じ込め研究の進展(1)ー トカマクを中心として(西谷 健夫・名古屋大学 大学院工学研究科)★準備中

3. 核融合工学概論 その3 ープラズマ閉じ込め研究の進展(2)ー 最近のトカマクとその他の閉じ込め方式(西谷 健夫・名古屋大学 大学院工学研究科)★準備中

4. 核融合工学概論 その4 ーITER計画(1)ー(西谷 健夫・名古屋大学 大学院工学研究科)★準備中

5. 核融合工学概論 その5 ーITER計画(2)ー JT-60SA計画(西谷 健夫・名古屋大学 大学院工学研究科)★準備中

8. 核融合材料工学(笠田 竜太・東北大学 金属材料研究所 原子力材料工学部門) 制限資料

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ:原子力人材育成,工学院/工学研究院 |

|

|

STEAM教育手法を活用した原子力人材育成「STEAM教育論 米国との比較と日本の潮流と日本型のSTEAM教育を目指して」

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ: |

|

|

■講義内容

「原子力安全工学」の教材は全てCC BY-NCのライセンスで公開しています。

講義1:第1回 原子力安全に関する基礎的事項

講義2:第2回 PWRプラント設備の概要

講義3:第3回 BWRプラント設備の概要

講義4:第4回 原子力安全の基本的な考え方

講義5:第5回 安全設計と安全評価

5-1. PWRプラントの過渡・事故解析の概要 (設計基準事象、Non-LOCA解析)

5-2. BWRプラントの過渡・事故解析の概要 (設計基準事象)

講義6:第6回 原子力規制委員会による規制基準とその概要

講義7:第7回 外的ハザードへの対応

講義8:第8回 シビアアクシデント時の物理現象

講義9:第9回 原子力防災の基礎

講義10:第10回 主要な原子力事故

講義11:第11回 福島第一原子力発電所事故

■講義資料

講義1:第1回 原子力安全に関する基礎的事項

講義2:第2回 PWRプラント設備の概要

講義3:第3回 BWRプラント設備の概要

講義4:第4回 原子力安全の基本的な考え方

講義5:第5回 安全設計と安全評価

5-1. PWRプラントの過渡・事故解析の概要 (設計基準事象、Non-LOCA解析)

5-2. BWRプラントの過渡・事故解析の概要 (設計基準事象)

講義6:第6回 原子力規制委員会による規制基準とその概要

講義7:第7回 外的ハザードへの対応

講義8:第8回 シビアアクシデント時の物理現象

講義9:第9回 原子力防災の基礎

講義10:第10回 主要な原子力事故

講義11:第11回 福島第一原子力発電所事故

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ: |

|

|

STEAM教育手法を活用した原子力人材育成「エネルギー・環境概論」

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ: |

|

|

北海道を代表するゲスト企業等10社との対談形式で実社会の課題や展望についてディスカッションを行う「社会体験ワークショップ」を2022年度から開講しました。

>> 取組紹介動画(北洋銀行YouTubeチャンネル)

オープンコースウェアでの公開内容は、講演動画3社(北大生とのディスカッションを除く)、講義資料7社と授業の一部ですが、各企業等の取組やゲスト講師の体験談(これまでのキャリアや学んだこと)を中心に、道内企業等の魅力を実感できる内容です。

ぜひご覧ください!

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ:japanese,ビジネス/経済,全学教育科目,教育/学習,経済学部 |

|

|

STEAM教育手法を活用した原子力人材育成「STEAM教育実践論 エネルギー・環境問題を基盤とした原子力・放射線教育のために」

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ:原子力人材育成,工学院/工学研究院 |

|

|

STEAM教育手法を活用した原子力人材育成「放射線の基礎」

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ: |

|

|

本学が参加する国連大学SDG-UP(SDG大学連携プラットフォーム)は、他の参加大学と協働で、一般教養科目「国連SDGs入門」を2021年度末に開発しました。本動画は、これに合わせて本学から提供した2つの動画のうちの一つです。

本動画では、北極海での長期漂流観測「MOSAiC」計画に参加した講師が、この計画の内容について示し、海氷の表面が融けてできた水溜であるメルトポンドの調査結果も含めて、北極海でいま何が起きているかを紹介します。

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ: |

|

|

本学が参加する国連大学SDG-UP(SDG大学連携プラットフォーム)は、他の参加大学と協働で、一般教養科目「国連SDGs入門」を2021年度末に開発しました。本動画は、これに合わせて本学から提供した2つの動画のうちの一つです。

本動画では、世界で用いられている気候モデルの概要と、気候変動対策の科学的根拠、さらに将来に向けた新しい仕組み作りの必要性について解説します。

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ: |

|

|

核燃料の化学

講義1:核燃料の基礎

講義2:資源と製錬

講義3:金属製造と性質

講義4:酸化物と燃料製造

講義5:フッ化物と応用

講義6:塩化物と応用

講義7:炭化物・窒化物等と応用

講義8:硫化合物等と応用

講義9:使用済燃料の化学

講義10:燃料デブリの化学

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ:原子力人材育成,工学院/工学研究院 |

|

|

核データ工学(Nuclear Data Engineering)

核データ工学概論

1.イントロダクション(千葉 敏・東京工業大学)★準備中

2.核データとは何か(深堀 智生・国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構) CC BY-NC

3.ミクロの世界の法則(千葉 敏・東京工業大学)★準備中

4.原子核の概要(千葉 敏・東京工業大学)★準備中

5.原子核の質量(千葉 敏・東京工業大学)★準備中

6.原子核の崩壊と反応(千葉 敏・東京工業大学)★準備中

7.シュレーディンガー方程式の解:散乱及び束縛状態(千葉 敏・東京工業大学)★準備中

8.中性子核反応(共鳴、非分離共鳴、スムースパート)(千葉 敏・東京工業大学)★準備中

9.核分裂(千葉 敏・東京工業大学)★準備中

10.核融合工学と核データ(千葉 敏・東京工業大学)★準備中

11.核データの測定手法1(片渕 竜也・旧:東京工業大学 科学技術創成研究院・現:東京科学大学) 制限資料

12.核データの測定手法2(片渕 竜也・旧:東京工業大学 科学技術創成研究院・現:東京科学大学) 制限資料

13.核データ処理1(山野 直樹・東京工業大学 科学技術創成研究院) 制限資料

14.核データ処理2(山野 直樹・東京工業大学 科学技術創成研究院) 制限資料

15.核データライブラリと国際協力(深堀 智生・国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構) CC BY-NC

核データ工学特論

What is Nuclear Data(Tokio FUKAHORI・Japan Atomic Energy Agency) CC BY-NC

Nuclear Data Processing(Naoki YAMANO・Tokyo Institute of Technology) 制限資料

Nuclear Data Library and International Collaboration(Tokio FUKAHORI・Japan Atomic Energy Agency) CC BY-NC

Nuclear Data Measurement Methods Part 1(Tatsuya KATABUCHI・Institute of Science Tokyo) 制限資料

Nuclear Data Measurement Methods Part 2(Tatsuya KATABUCHI・Institute of Science Tokyo) 制限資料

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「機関連携強化による未来社会に向けた新たな原子力教育拠点の構築」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ:japanese,原子力人材育成,工学院/工学研究院 |

|

|

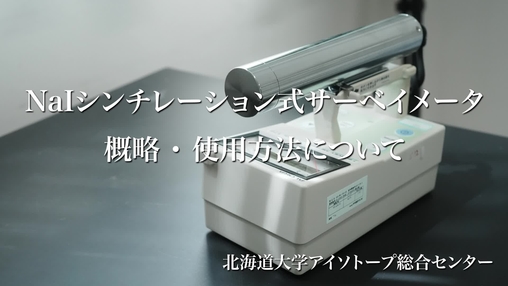

教材制作:阿保 憲史 技術職員(北海道大学アイソトープ総合センター)

本映像教材では、γ(X)線の検出に使用されるNaIシンチレーション式サーベイメータに関する基礎知識、使用方法、ならびに諸注意について学ぶことができます。

1.使用用途等について

2.検出器の特徴

3.汚染検査への使用に関する諸注意

4.測定器の使用方法

5.時定数の解説

6.測定器の実際の使い方

7.検出可能な放射線エネルギー

8.検出部の方向依存性

9.検出部のエネルギー依存性

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ: |

|

|

北海道大学オープンエデュケーションセンターでは、毎月第2木曜のランチタイムに、学内外の教職員がハイブリッド型授業に関する情報交換や個別相談をする機会を作ることを目的として、ランチセミナーと相談会を定期開催しています。ランチセミナーでは、OECによるハイブリッド型教育の実施にかかわる情報提供や、学内外のゲストを招いた事例紹介を行います。また相談会では、教材開発や著作権処理、ハイブリッド型授業の導入方法や実施方法、ELMSの活用についてなどの個別相談を受け付けます。

ランチタイムに「おいしい話」をお楽しみ下さい!

===

第1回「お~い知ってる?ハイブリッド型授業の事始め」(2022.07.14)

>> スライド資料

第2回「Moodleを使ったレポート評価 ールーブリックの活用ー」(2022.08.25)

>> スライド資料

第3回「ハイブリッド型授業を設計する ーMoodleコースの準備ー」(2022.09.15)

>> スライド資料

第4回「ハイブリッド型授業を設計する ー学生の学びを促すコミュニケーションー」(2022.10.13)

>> スライド資料

第5回「ハイブリッド型授業を設計する ーインタラクティブな自習教材の作成ー」(2022.11.10)

>> スライド資料

>> 北海道大学ELMS Moodleコーステンプレート

第6回「学習課題をつくるポイント」(2022.12.8)

>> スライド資料

|

開講年:2022 |

テーマ: |

タグ:japanese,北海道大学オープンエデュケーションセンター |