|

|

Original Video Materials:

General Introduction: Reading for Communication

Unit 1 Grammar Matters

Unit 2 Dictionary Helps

Unit 3 Sentence Connector (1): The

Unit 4 Working with Chunks

Unit 5 Hypothetically Speaking

Unit 6 Structures Signify

Unit 7 Sentence Connector (2): Pro-forms and Ellipsis

Unit 8 Coping with Numbers and Names

Unit 9 Inference and Knowledge of the World

Unit 10 Culture Bound – & General Conclusion –

|

開講年:2020 |

テーマ: |

タグ:english,japanese,全学教育科目,国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院 |

|

|

本教材では、幌延深地層研究センター「深度350m調査坑道」の様子を 360°VR 教材でご覧いただけます。

※ 360° 動画を視聴するには、パソコン用の Chrome、Opera、Firefox、MS Edge の最新バージョンが必要です。

【公開VRコンテンツ一覧】

・東周回坑道

・岩盤

・試験坑道(人工バリア性能確認試験)

・地下水

【関連オープン教材】

・藤田先生『放射性廃棄物処分工学 深地層の研究施設での研究開発』

・谷口先生『高レベル放射性廃棄物地層処分における炭素鋼オーバーパックの腐食挙動』「原位置試験での腐食関連試験・今後の研究展開 (5/5)」

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「オープン教材の活用による原子力教育の受講機会拡大と質的向上」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2019 |

テーマ: |

タグ:japanese,大学院共通授業科目,学部横断型プログラム,工学/情報 |

|

|

学芸員リカレント教育プログラムの特別講義を、一般公開いたします。北大工学院建築デザイン学研究室が取り組む「くみたて和室」と、文学や芸術を語り合うサロン文化を継承する「煎茶一茶菴」。そのコラボレーションが北海道大学のキャンパスに繰り広げられます。

くみたて和室 × 煎茶

「くみたて和室」と「煎茶」のコラボレーションによって、北海道大学のキャンパスに「場」が現れ、「人」が集い、「美」を語り感じる、一日限りの時空そそぐ光と、そよぐ風を、身体と心に感じながら、この日、この場で展開する、ひとつらなりの出来事は「学芸リカプロ」のもくろみのひとつーーイベント、エクシビション、あるいはフォーラム、そして、ミュージアムーーその根源(アルケー)を探るこころみでもあります。

講師:佃 一輝(一茶庵宗家)

小澤 丈夫(北海道大学工学研究院 教授)

企画:鈴木 幸人(北海道大学文学研究科 准教授)

協力:北海道大学工学研究院 建築デザイン学研究室

プログラム

くみたて和室の設置:くみたてプロジェクト解説

煎茶席のしつらえ:煎茶の歴史とその美の概説

煎茶席での語らい:文学や美術を巡っての対話

くみたて和室の撤収:本イベントの位置づけ考察

主催:北海道大学文学研究科 学芸員リカレント教育プログラム(プログラム代表 佐々木 亨)

共催:北海道大学総合博物館、同工学研究院、同アイヌ・先住民研究センター、同CoSTEP、同TERRACE

助成:文化庁平成30年度大学における文化芸術推進事業

「ミュージアム学芸員の企画展制作〈立案・運営・評価〉スキル養成深化プログラム」

|

開講年:2019 |

テーマ: |

タグ:japanese |

|

|

この動画では、2018年度に実施された “英米文学 Sustainability Studies beyond Holllywood Film (2018)” のファイナルプレゼンテーションの様子をご覧いただけます。

動画01:Eijun SENAHA、”Introduction”

動画02:Group01-Team Future’s Elderly、”Final Presentation ~Loneliness Problems of the Elderly in Sapporo~”

動画03:Group02-Team Drop Dead Divas、”Final Presntation”

動画04:Group03-Team Over the Rainbow、”Increase the Acceptance of Transgender People”

動画05:Eijun SENAHA、”Discussion”

===

Key Words :

Sustainable Development、literature、gender equality、health promotion、environment、cultural diversity、rural development、peace & human security、sustainable consumption、sustainable urbanization、global issues

Course Objectives?:

The emphasis of this course is placed on achievement of comprehension skills of English language and its application to understand global issues raised in UNDESD (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) and SDGs (Sustainable Development Goals).

Course Goals?:

These skills will enable you to intellectually participate in the issues that involve our world.

Course Schedule :

After we analyze a film TRANSAMERICA、we will be divided by teams based on the SD topic(s)、study real world by doing a survey/research、meeting people、and visiting offices for better understanding of what is happening、so we can find solution(s) for the better world. Each team will have four presentations; proposal、film analysis、reality analysis、and suggestion/solution. Details will be announced in the first class meeting.

Homework :

Read handouts for each class meeting and work on individual/group projects

Grading System:

Class Contribution、presentations、and Report

Website of Laboratory?:

http://rose.hucc.hokudai.ac.jp/~p16571/index.html

Additional Information:

English is the only language used in this course、as HUSTEP students are expected to register this under the same course title with the different system. Please visit HU OCW (https://ocw.hokudai.ac.jp/lecture/english-and-american-literature-2015) to experience what we do in the final presentations.

|

開講年:2019 |

テーマ: |

タグ:english,大学院でさがす,学部でさがす,文学/思想/言語,文学研究院/文学院,文学部 |

|

|

- 授業の目標

この授業では、「音を表す視覚的記号」としての「記譜法」(西洋音楽の音符の書き方)に焦点を当て、楽譜からの情報と実際の音の情報とを関連させながら、音楽を構成する音高・音程・音長・拍・拍子・音階(旋法・音列)・和音と いった基礎的項目について解説する。また、それらの知識を応用しながら簡単な曲を創作する。これらを通して、「音楽理論」が単に「五線譜がすでに読めて楽器の演奏ができる一部の人がさらに上の専門性を目ざすために必要なもの」 ではなく、「時間の経過とともに消えていってしまう音楽の実体をつかみたいと願うすべての人に有益なもの」であることを体験する

- 到達目標

1. 音楽の構成要素である音高・音程・音長・拍・拍子・音階(旋法・音列)・和音の基礎的な内容について、「音符を見てわかる」「聴いててわかる」ようになる。(ミニクイズ/ミニ課題・期末試験)

2. 特定の音楽の特徴を、各構成要素の観点から分析し、適切な表現で理解できるようになる。(ミニクイズ/ミニ課題・期末試験)

3. 自分が「何が分かって何が分からないのか」「何ができて何ができないのか」ということに対し自己認識し、分からないことやできないことに関し、教員に質問したりアドバイスを求めたりすることができるようになる。(学習に関する自己評価・授業での質疑や活動参加の様子)

- 教科書・参考書など

教科書:土田京子(2005)『改訂版・説き語り楽典講座』ヤマハミュージックメディア出版(1,600 円+税)その他必需品:五線紙または音楽ノート(線と線の間が狭すぎない方がよい。自分でも作れるだろう。) 授業で使用する資料・ワークシートはその都度配布する。

- 授業についての注意事項

・但し、この授業では、音楽理論の意義を理解してもらうため、実際の音楽表現活動を行なってもらう。したがって、「講義」とはいえ、「学生参加型」授業である。

・1単位は45時間の学修を必要とする(『学生便覧平成22年度入学者用』p.9)。この授業は2単位なので、1 学期 90 時間の学修が必要(授業が 1.5 時間 x 15 回 = 22.5 時間、授業外 67.5 時間)。

- 授業計画

・「授業計画」についての変更の際は、授業の中でその都度知らせる。

- 評価方法:

到達目標1~3が達成できたかどうかを下記の方法で「絶対評価」する。但し、成績に極端な偏りがある場合には、各評価項目の%を変更する等、成績分布を考慮しつつ評価することもあり得る。

・授業参加度(20%):各授業の最後に「学習に関する自己評価」を行い、その記入状況をもって「授業 参加度」とする。

・ミニクイズ/ミニ課題(20%):授業でカバーした内容の理解を確認するため、簡単な「聴き取り」「読 譜」「用語の理解」「創作」を、ほぼ毎回行う。授業内に行う場合と、宿題として行う場合がある。

・期末試験(60%):ミニクイズ/ミニ課題と同様の問題と、それらの応用問題を課す。

・その他(+α):授業中に行う学生参加型活動やミニ課題に特に積極的に参加したと思われる場合にボーナス点を与える。

・上記評価項目すべてを総合して、90%以上を「秀」、80-89%を「優」、70-79%を「良」、60-69%を「可」、59%以下を「不可」とする。

- その他

・授業を欠席する(した)場合には、配布資料や授業での連絡事項などの有無について、その週のうちにTA と教員に連絡して確認すること。

・授業内容について質問などがある場合は、授業直後に教員に聞くか、オフィスアワー(木曜日5時限目)に文学部 E 棟 E401 室へ来るか、あらためて教員に直接アポイントメントを取ること。

|

開講年:2019 |

テーマ: |

タグ:japanese,全学教育科目,文学部,音楽 |

|

|

2017年度「食と農に関するリスクコミュニケーション」

ここでは、夏季試行カリキュラム/冬季カリキュラムで実施したいくつかの講義を、オープン教材として公開しています。

夏季試行カリキュラム

授業目標

・食、農分野のリスクコミュニケーションに関わる素養を備えた人材を育成する。

1) 職業ではなく職能として (直接的なリスクコミュニケーター育成ではなく)

2) 専門性の文脈の中での媒介的行為 (各自の専門性を尊重する)

3) 聴く耳を持つ媒介者 (リスク問題に携わる者に必要な特質1)

4) リスク問題を多様な視点から検討できる (リスク問題に携わる者に必要な特質2)

授業内容

授業は各分野を担当する講師による講義と、リスクコミュニケーションの場を実際に企画し運営する実習を組み合わせて行われます。また、それぞれの開催日には講師やほかの受講生とのディスカッションの時間も設けます。

平成26年度科学技術人材育成補助事業「リスクコミュニケーションのモデル形成事業」

実施者:小林国之 北海道大学大学院農学研究院 助教

期 間:2014年9月~2019年3月

拠 点:北海道大学

趣 旨:リスクコミュニケーターの育成ではなく、職能として身につけてほしいリスクコミュニケーション能力の涵養を目指す教育カリキュラムを考える。大学はリスクコミュニケーションに関する実践的教育・実習をしていない。一方、社会は大学に智恵を求め、納得のいくリスクコミュニケーションの場の提供を求めている。今は存在しない、座学(科目として学ぶ)と実習(対話の場を実社会の中に創る)の融合の場を、市民やステークホルダーらと共に構築する。

|

開講年:2019 |

テーマ: |

タグ:japanese,農学,農学院/農学研究院 |

|

|

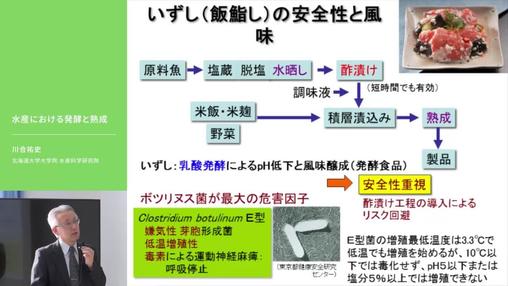

第3回セミナー「発酵と熟成」水産編 2017年3月9日

主催:北海道食文化研究会

|

開講年:2019 |

テーマ: |

タグ:japanese,農学,農学院/農学研究院 |

|

|

この映像教材では、「ニュートンリングの作製法」の臨床検査手技について学ぶことができます。

「ニュートンリングの作製法」

監修:政氏伸夫(北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野)

演示:松岡穂奈実(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)

ナレーション:松岡穂奈実(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)

|

開講年:2018 |

テーマ: |

タグ:japanese,保健科学院/保健科学研究院,医学/保健学 |

|

|

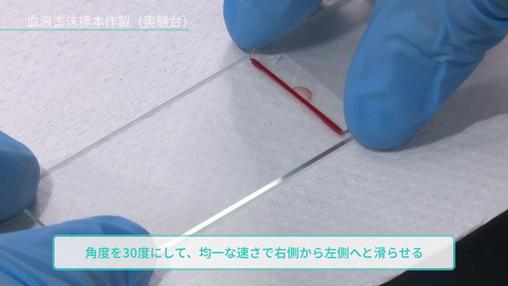

この映像教材では、「血液塗抹標本作製(実験台)」「血液塗抹標本作製(手持ち)」「鏡検に適さない血液塗沫標本例」の臨床検査手技について学ぶことができます。

「血液塗抹標本作製(実験台)」

監修:政氏伸夫(北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野)

演示:七戸加奈(北海道大学医学部保健学院)

ナレーション:熊原茜(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)

「血液塗抹標本作製(手持ち)」

監修:政氏伸夫(北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野)

演示:七戸加奈(北海道大学医学部保健学院)

ナレーション:熊原茜(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)

「鏡検に適さない血液塗沫標本例」

監修:政氏伸夫(北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野)

スライド塗沫・染色:熊原茜(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)、松岡穂奈実(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)

ナレーション:箱崎慈華(北海道大学オープンエデュケーションセンター)

|

開講年:2018 |

テーマ: |

タグ:japanese,保健科学院/保健科学研究院,医学/保健学 |

|

|

この映像教材では、「肘静脈からの採血(右腕)」「肘静脈からの採血(左腕)」の臨床検査手技について学ぶことができます。

「肘静脈からの採血(右腕)」

監修:政氏伸夫(北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野)

演示:松岡穂奈実(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)、藪田麻結(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)

ナレーション:村山綾菜(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)

「肘静脈からの採血(左腕)」

監修:政氏伸夫(北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野)

演示:七戸加奈(北海道大学医学部保健学院)、熊原茜(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)

ナレーション:村山綾菜(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)

|

開講年:2018 |

テーマ: |

タグ:japanese,保健科学院/保健科学研究院,医学/保健学 |

|

|

ここでは、「無細胞蛋白質合成技術を活用したタンパク質試料の調製」に関する動画をご覧いただけます。

これらの教材は、平成30年1月16日に収録したものです。

1. 無細胞タンパク質合成技術

2. 高速・多検体変異タンパク質調製

3. 安定同位体による標識

4. 無細胞系試料による標識の工夫

|

開講年:2018 |

テーマ: |

タグ:japanese,理学/自然科学,理学研究院,理学部,理学院,生命科学院/先端生命科学研究院 |

|

|

この動画では、2017年度に実施された “英米文学 Sustainability Studies beyond Holllywood Films (2017)” のファイナルプレゼンテーションの様子をご覧いただけます。

動画01:瀬名波 栄潤、”イントロダクション”

動画02:Group01-Team Solution Squad、”Brown Bears in Sapporo、Hokkaido”

動画03:Group02-Team Ocean、”Have a good campus life!”

動画04:Group03-Team IU、”Making both sexual minorities and majorities understand LGBT better”

動画05:Group04-Love u Kiddo、”Society and Parenting: a reconcilable opposition?”

動画06:Group05-Team Namilotte、”Introducing LGBT Education at Early Ages?”

動画07:Group06-Team PASTA、”Intergenerational connections between older and younger LGBT people in Sapporo”

動画08:瀬名波 栄潤、”ディスカッション”

コース概要:

The emphasis of this course is placed on achievement of comprehension skills of English language and its application to understand global issues raised in UNDESD (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) and SDGs (Sustainable Development Goals).

|

開講年:2018 |

テーマ: |

タグ:english,大学院でさがす,学部でさがす,文学/思想/言語,文学研究院/文学院,文学部 |

|

|

講義1:高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する科学的特性マップについて(兵藤 英明先生・原子力発電環境環境整備機構)

講義2:高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する事業概要と安全確保について(窪田 茂先生・原子力発電環境環境整備機構)

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「オープン教材の活用による原子力教育の受講機会拡大と質的向上」として、原子力分野における学習機会の提供ならびに教育手法の改善を目的として実施しています。

|

開講年:2018 |

テーマ: |

タグ:japanese,大学院共通授業科目,学部横断型プログラム,工学/情報 |

|

|

ここでは、「動的核分極(DNP)法と高磁場-高分解能固体NMR」に関する動画をご覧いただけます。

これらの教材は、平成29年10月27日に収録したものです。

1. はじめに ~動的核分極(DNP)法について~

2. 分極剤の話

3. 光源の話

4. 極低温プローブの話

5. 応用例とまとめ

|

開講年:2018 |

テーマ: |

タグ:japanese,理学/自然科学,理学研究院,理学部,理学院,生命科学院/先端生命科学研究院 |

|

|

#01「原子炉工学」

講義1:原子炉工学概論1(千葉 豪先生・北海道大学大学院工学研究院)

講義2:原子炉工学概論2(千葉 豪先生・北海道大学大学院工学研究院)

講義3:核データの利用(合川 正幸先生・北海道大学大学院理学研究院)

講義6:原子力発電プラントにおける核燃料の燃焼計算と廃止措置のための放射化計算(奥村 啓介先生・日本原子力研開発機構)

講義7:原子炉の熱工学(坂下 弘人先生・北海道大学大学院工学研究院)

講義8:加圧水型軽水炉(島津 洋一郎先生・福井大学附属国際原子力工学研究所)

講義9:沸騰水型軽水炉(北山 一美先生)★準備中

講義10:原子力プラントの安全設計(杉山 憲一郎先生・北海道大学大学院工学研究科)

講義11:福島事故の考証(石川 迪夫先生)★準備中

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「オープン教材の作成・活用による実践的原子力バックエンド教育」として、原子力バックエンド分野において、基礎教育、実践的な専門教育、国際教育の3つを行うことで、原子力バックエンド分野の研究開発を国際的にリードする人材を教育・育成を図ることを目的としています。

|

開講年:2017 |

テーマ: |

タグ:Engineering/Information,Inter-Faculty Classes,japanese,University Wide Undergraduate Education Program |

|

|

#07「核燃料サイクル工学」

講義1:核燃料サイクル概論1 総論(小崎 完先生・北海道大学大学院工学研究院)

講義2:核燃料サイクル概論2 ウラン濃縮(星野 剛先生・日本原燃)

講義3:核燃料サイクル概論3 使用済燃料の再処理など(山田 立哉先生・日本原燃)

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「オープン教材の作成・活用による実践的原子力バックエンド教育」として、原子力バックエンド分野において、基礎教育、実践的な専門教育、国際教育の3つを行うことで、原子力バックエンド分野の研究開発を国際的にリードする人材を教育・育成を図ることを目的としています。

|

開講年:2017 |

テーマ: |

タグ:japanese,大学院共通授業科目,学部横断型プログラム,工学/情報 |

|

|

#06「放射線生物学」

講義1:放射線生物学概論1(山盛 徹先生・北海道大学大学院獣医学研究科)

講義2:放射線生物学概論2(山盛 徹先生・北海道大学大学院獣医学研究科)

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「オープン教材の作成・活用による実践的原子力バックエンド教育」として、原子力バックエンド分野において、基礎教育、実践的な専門教育、国際教育の3つを行うことで、原子力バックエンド分野の研究開発を国際的にリードする人材を教育・育成を図ることを目的としています。

|

開講年:2017 |

テーマ: |

タグ:japanese,大学院共通授業科目,学部横断型プログラム,工学/情報 |

|

|

#05「放射線科学」

講義1:放射線科学概論1(藤吉 亮子先生・北海道大学大学院工学研究院)

講義2:放射線科学概論2(加美山 隆先生・北海道大学大学院工学研究院)

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「オープン教材の作成・活用による実践的原子力バックエンド教育」として、原子力バックエンド分野において、基礎教育、実践的な専門教育、国際教育の3つを行うことで、原子力バックエンド分野の研究開発を国際的にリードする人材を教育・育成を図ることを目的としています。

|

開講年:2017 |

テーマ: |

タグ:japanese,大学院共通授業科目,学部横断型プログラム,工学/情報 |

|

|

#04「環境放射能学」

講義1:環境放射能学1(田上 恵子先生・放射線医学総合研究所)

講義2:放射性核種の地中における移行挙動(大貫 敏彦先生・日本原子力研究開発機構)★準備中

講義3:陸上動植物と放射性核種(田上 恵子先生・放射線医学総合研究所)

講義4:海洋と環境放射能(高田 兵衛先生・海洋生物環境研究所)

講義5:環境放射能学2(田上 恵子先生・放射線医学総合研究所)

講義6:各種原発事故と環境放射能研究(廣瀬 勝己先生・上智大学理工学部(旧所属 気象研究所))

講義7:農業環境におけるCsの挙動(内田 滋夫先生・放射線医学総合研究所)

講義8:福島県における環境中での放射性セシウム動態 -地形・水文学的視点から-(新里 忠史先生・日本原子力研究開発機構)

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「オープン教材の作成・活用による実践的原子力バックエンド教育」として、原子力バックエンド分野において、基礎教育、実践的な専門教育、国際教育の3つを行うことで、原子力バックエンド分野の研究開発を国際的にリードする人材を教育・育成を図ることを目的としています。

|

開講年:2017 |

テーマ: |

タグ:japanese,大学院共通授業科目,学部横断型プログラム,工学/情報 |

|

|

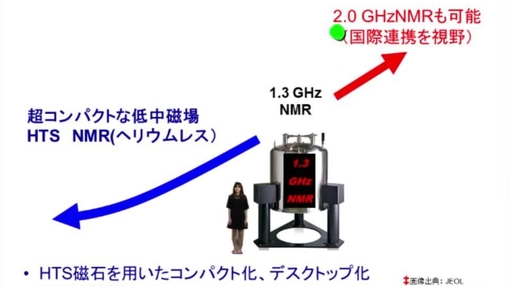

ここでは、「NMR磁石」に関する動画をご覧いただけます。

これらの教材は、平成29年9月25日に収録したものです。

1. NMR高磁場化の歴史

2. 高温超電導線材を用いた超高磁場NMRの開発

3. 今後の可能性

|

開講年:2017 |

テーマ: |

タグ:japanese,理学/自然科学,理学研究院,理学部,理学院,生命科学院/先端生命科学研究院 |

|

|

ここでは、「LC-NMR」に関する動画をご覧いただけます。

これらの教材は、平成29年9月28日に収録したものです。

1. LC-NMRとは

2. LC-NMRと溶媒消去[hard palse]

3. LC-NMRと溶媒消去[CHESS]

4. LC-NMRと溶媒消去[WET]

5. LC-NMRの実際

|

開講年:2017 |

テーマ: |

タグ:japanese,大学院でさがす,工学/情報,工学部,工学院/工学研究院 |

|

|

#03「放射性廃棄物処分工学」

講義1:

放射性廃棄物処分工学1(大江 俊昭先生 ※旧所属 東海大学工学部原子力工学科)

講義2:

放射性廃棄物処分工学2(大江 俊昭先生 ※旧所属 東海大学工学部原子力工学科)

講義3:

低レベル放射性廃棄物埋設処分(京谷 修先生・日本原燃)

講義4:

放射性廃棄物処分工学3(鈴木 覚先生・原子力発電環境整備機構)

講義5:

高レベル放射性ガラス固化体(大江 俊昭先生 ※旧所属 東海大学工学部原子力工学科)★準備中

講義6:

高レベル放射性廃棄物地層処分における炭素鋼オーバーパックの腐食挙動(谷口 直樹先生・日本原子力研究開発機構)

関連オープン教材 「幌延深地層研究センター『深度350m調査坑道』VR教材」(幌延深地層研究センター)

講義7:

深地層研究施設での研究開発(藤田 朝雄先生・経済産業省 資源エネルギー庁 ※旧所属 日本原子力研究開発機構)

関連オープン教材 「幌延深地層研究センター『深度350m調査坑道』VR教材」(幌延深地層研究センター)

講義8:

ベントナイト中の核種移行(小崎 完先生・北海道大学大学院工学研究院)★準備中

講義9:

アクチノイド溶液化学と放射性廃棄物処分(佐々木隆之・京都大学大学院工学研究科)★準備中

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「オープン教材の作成・活用による実践的原子力バックエンド教育」として、原子力バックエンド分野において、基礎教育、実践的な専門教育、国際教育の3つを行うことで、原子力バックエンド分野の研究開発を国際的にリードする人材を教育・育成を図ることを目的としています。

|

開講年:2017 |

テーマ: |

タグ:japanese,大学院共通授業科目,学部横断型プログラム,工学/情報 |

|

|

#02「廃炉工学」

講義1:廃炉工学概論1(柳原 敏先生・福井大学大学院工学研究科)

講義2:廃炉工学概論2(小崎 完先生・北海道大学大学院工学研究院)

講義3:廃炉工学1(柳原 敏先生・福井大学大学院工学研究科)

講義4:廃止措置の技術(柳原 敏先生・福井大学大学院工学研究科)★準備中

講義5:廃止措置のプロジェクト管理(柳原 敏先生・福井大学大学院工学研究科)

講義6:安全規制の解除(柳原 敏先生・福井大学大学院工学研究科)

講義7:放射性廃棄物の処理処分(柳原 敏先生・福井大学大学院工学研究科)

講義8:世界の動向(柳原 敏先生・福井大学大学院工学研究科)★準備中

講義9:廃炉工学概論3 「ふげん」の廃止措置の事例(井口 幸弘先生・日本原子力研究開発機構)

講義10:東海発電所の配置措置について(苅込 敏先生・日本原子力発電)

講義11:廃炉工学2(井口 幸弘先生・日本原子力研究開発機構)

===

*原子力人材育成事業:本事業は文部科学省補助事業・国際原子力人材育成イニシアティブ事業・「オープン教材の作成・活用による実践的原子力バックエンド教育」として、原子力バックエンド分野において、基礎教育、実践的な専門教育、国際教育の3つを行うことで、原子力バックエンド分野の研究開発を国際的にリードする人材を教育・育成を図ることを目的としています。

|

開講年:2017 |

テーマ: |

タグ:japanese,大学院横断型プログラム,学部横断型プログラム,工学/情報 |

|

|

河村公隆教授の最終講義「有機酸の地球化学とその七変化 -100年後の大気環境と人類社会の展望-」の映像がご覧いただけます。

2015年3月12日 低温科学研究所

|

開講年:2017 |

テーマ: |

タグ:japanese,低温科学研究所,最終講義,理学/自然科学,理学研究院,理学部,理学院,環境科学院/地球環境科学研究院 |

|

|

ここでは、「溶液NMR」に関する動画をご覧いただけます。

これらの教材は、平成29年1月27日に実施した「NMRセミナー 溶液NMRでまずは二次元HSQCをとってみる~測定とプロセスの基礎~」を収録・編集したものです。

1. 試料管

2. 測定温度

3. ロック

4. チューニング・マッチング

5. シム

6. 90°パルス幅決め

7. 測定

8. プロセス

|

開講年:2017 |

テーマ: |

タグ:japanese,理学/自然科学,理学研究院,理学部,理学院,生命科学院/先端生命科学研究院 |