|

|

概要:

授業の目標

この授業では、「音を表す視覚的記号」としての「記譜法」(西洋音楽の音符の書き方)に焦点を当て、楽譜から...

|

|

※学内限定

|

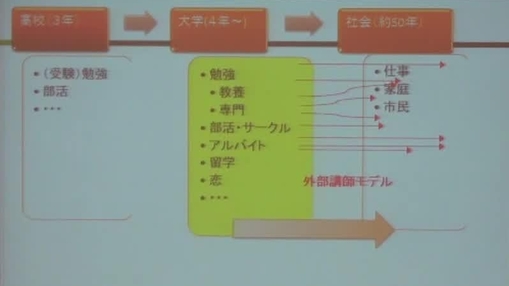

概要:本授業は、北大を卒業し社会の各分野で活躍する方々を講師としてお招きし、学生時代から現在までの体験談などを話していただくが...

|

|

教育デリバリーシステム「トランクキット」の開発と普及

|

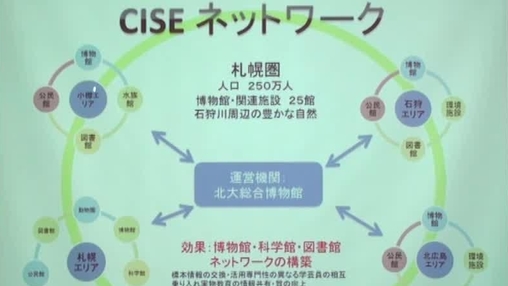

概要:「CISE(Community for Intermediation of Science Education)ネット」...

|

|

|

概要:機械システムの設計において、その系の運動状況と動的特性を力学系に把握することは極めて大切です。この講義では、変分法、ハミ...

|

|

|

概要:情報倫理小冊子(日・英・中・韓)

本冊子は、情報学Iの授業で使われた情報倫理に関する資料です。留学生への対応のため、日...

|

|

情報倫理小冊子(韓国語版)

|

概要:本冊子は、情報学Iの授業で使われた情報倫理に関する韓国語版の資料です。

韓国・高麗大学との「コンテンツ交換プロジェクト...

|

|

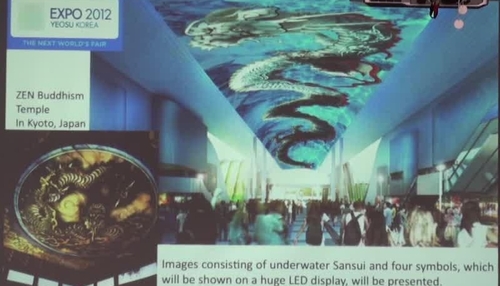

―韓国麗水万博、日本的霊性、音の生け花―

|

概要:2012年韓国の麗水海洋万博委員会から依頼されて250m×30mのLEDスクリーンに上映した作品、京都の禅と神道を題材に...

|

|

がん研究最前線

|

概要:【FIRST ~がん治療の最前線~】

世界をリードする陽子線治療装置の開発に挑む白土教授が、現在建設中の装置の全容を紹...

|

|

|

概要:福島第一原子力発電所の事故から2年。福島の環境修復から生じる除染廃棄物、発電所内の溶融燃料、汚染水、原子炉の解体で生じる...

|

|

アホウドリの歴史

|

概要:アホウドリ。この気の毒な鳥の名前をみなさん一度は耳にしたことがあるでしょう。翼を広げると2 mを超えるこの海鳥は、地上で...

|

|

|

概要:現代日本にくらす私たちは、食べ物をどこから獲得しているのか、を考えてみると、主食の米はともかくとして、穀物、肉類、野菜な...

|

|

|

概要:TPP=Trans-Pacific Partnership Agreement(環太平洋連携協定)は、2010年3月から...

|

|

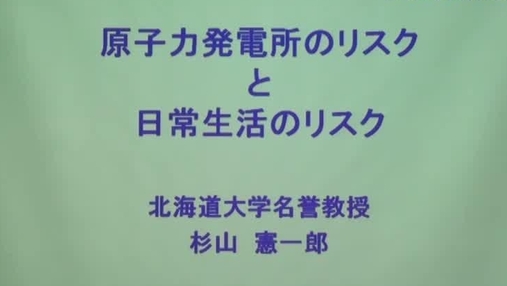

日常生活のリスク

|

概要:日本国民にとってのリスクを考えるために、EUに加盟していないスイス連邦共和国を例に原子力に関する情報を提供したい。日本と...

|

|

アイヌ民族における文化遺産活用の理論と実践

|

概要:知床は世界自然遺産としてUNESCOに登録されていますが、ただ単に自然遺産としての価値を評価するだけでなく、文化遺産とし...

|

|

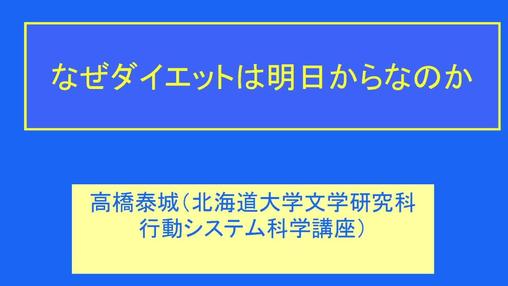

心の言い訳を解き明かす行動神経経済学

|

概要:人間の行動は、よく理解できないことがあります。「少し我慢すれば、もっと得をするのに」とか「イヤなことを先のばしにすると、...

|

|

―海藻を食べて健康になりましょう―

|

概要:海藻は、植物の藻類の一員で、主に海水中で生育し、多細胞大型化する紅藻、褐藻、アオサ藻類という生まれも育ちも異なる3群の総...

|

|

辞世文の匠を読み解く

|

概要:「近松門左衛門」という浄瑠璃作家の名前を御存じの方は多いでしょう。近松は浄瑠璃・歌舞伎作者として活躍し、不朽の名作『曽根...

|

|

偶然の重なりがもたらす生物の球化現象

|

概要:球状の集合を形成することで知られる阿寒湖のマリモ。研究の進捗によって、長く生物学の謎とされてきたマリモの球化現象の全体像...

|

|

プラトンがつないだ古代ギリシアと日本

|

概要:明治15年(1882年)1月31日。この日東京で、満員の聴衆を前に、紀元二世紀の古代ギリシアの音楽を雅楽として蘇らせた一...

|

|

環境問題に加担する地球内部

|

概要:私たちが普段何気なく吸っている空気はどのようにして形成されたのでしょうか。特に多くの方が注目されているのは二酸化炭素の進...

|

|

コミュニケーション・デザイン

|

概要:本研究は、昨年度に実施した研究課題「クリエイティブ・デジタルコンテンツとコミュニケーション・デザイン」で検討した内容を踏...

|

|

これまでの百年 これからの百年

|

概要:明治45年に恵迪寮寮歌「都ぞ弥生」が誕生して今年で百年になる。しかし、「都ぞ弥生」は一日にして成ったのではない。明治5年...

|

|

|

概要:北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話...

|

|

|

概要:北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話...

|

|

マグマからの贈り物

|

概要:私たちの生活は様々な金属に支えられています。しかしながら、多くの日本人には金属が生産されている現場に接する機会がほとんど...

|